Герой в преисподней: от мифа к «Twin Peaks». 9

3 февраля, 2019

АВТОР: Дмитрий Степанов

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ. ПРЕДЫДУЩЕЕ ЗДЕСЬ

Сэлинджер в Лимбе

Если Франц Кафка посвятил свою жизнь изображению возможного через невозможное, другой выдающийся художник ХХ столетия попытался выразить невозможное — собственный инфернальный опыт, приобретенный во время войны, — посредством возможного — простой истории подростка с Madison Ave.

В одном из рассказов Джерома Дэвида Сэлинджера присутствует прекрасная метафора всего его творчества. Герой истории сержант Икс, в котором угадывается alter ego самого Сэлинджера, любил перечитывать надпись на форзаце книги, принадлежавшей арестованной им немке. «И вот сегодня, вернувшись из госпиталя, он уже третий раз открывал эту книгу и перечитывал краткую надпись на форзаце.

Мелким, безнадежно искренним почерком, чернилами было написано по-немецки пять слов:

«Боже милостивый, жизнь — это ад».

Больше там ничего не было — никаких пояснений. На пустой странице, в болезненной тишине комнаты слова эти обретали весомость неоспоримого обвинения, некой классической его формулы. Икс вглядывался в них несколько минут, стараясь не поддаваться, а это было очень трудно.

Затем взял огрызок карандаша и с жаром, какого за все эти месяцы не вкладывал ни в одно дело, приписал внизу по-английски:

«Отцы и учителя, мыслю: «Что есть ад?» Рассуждаю так: «Страдание о том, что нельзя уже более любить». Он начал выводить под этими словами имя автора — Достоевского, — но вдруг увидел — и страх волной пробежал по всему его телу, — что разобрать то, что он написал, почти невозможно».

Собственно, все творчество Сэлинджера и есть такой комментарий к словам «инфернальной девы»; комментарий, написанный в духе Достоевского; комментарий, смысл которого разобрать по силам отнюдь не каждому. Действительно, «разобрать то, что он написал, почти невозможно» — невозможно, если воспринимать его тексты рационально, как некие реалистические — или созданные в реалистической манере — опусы о жизни мятущегося подростка, не желающего становиться взрослым, и чудной семейки Гласс, невозможной во всех смыслах.

Свое «косноязычие» Сэлинджер попытался объяснить в прологе к «Симору»:

«Те, о ком я пишу, постоянно живут во мне, и этим своим присутствием непрестанно доказывают, что все написанное о них до сих пор, звучит фальшиво. А звучит оно фальшиво оттого, что я думаю о них с неугасимой любовью (вот и эта фраза уже кажется мне фальшивой), но не всегда пишу достаточно умело, и это мое неумение часто мешает точно и выразительно дать характеристику действующих лиц, и оттого их образы тускнеют и тонут в моей любви к ним, а любовь эта настолько сильней моего таланта, что она как бы становится на защиту моих героев от моих неумелых стараний». Все так, но дело в том, что любовь Сэлинджера к своим героям была настолько велика, что он попытался защитить их от окружавшего их мира в посредством мифа, — отсюда все странности его героев, его творчества, его жизни.

Сэлинджер как мастер никогда не был реалистом — разве что в своих ранних довоенных «пробах пера», от которых он отрекся в зрелые годы, запретив их к публикации. Сэлинджер был одним из самых значимых мифографов своего времени, поэтом-провидцем, выражавшем в своем творчестве окружавшую его реальность в преломлении мифопоэтического восприятия. Само это преломление было обусловлено душевным надломом художника, опытом самого непосредственного приобщения миру смерти.

Главного героя своей вселенной Симора Гласса он изображает как «настоящего поэта-провидца, божественного безумца, который может творить и творит красоту». Этому образу художника как пророка — и здесь следуя за Достоевским — Сэлинджер соответствовал в своей жизни и своем творчестве. Характерно высказывание о Сэлинджере, принадлежащее матери Джин Миллер (одной из девушек Сэлинджера): «Он выглядит, как Симор». Читатели Сэлинджера воспринимали его соответствующим образом. Так, Джон К. Анру подчеркивал: «Сэлинджер обладал даром предвиденья. Он понимал, куда идет страна. «Ловец во ржи» и сегодня звучит так же разоблачительно, как и в 1951 году. У нас те же самые условия. Ежедневно мы сталкиваемся с теми же лжецами, с теми же мошенничествами, с тем же лицемерием, и все это происходит не исключительно от нашего имени».

В уста Бадди Гласса — своего alter ego — он вложил собственные мысли о природе творчества — мысли, изложенные на бумаге, но не произносимые вслух, ибо в частных беседах с реальными людьми он всячески открещивался от них (как тут не вспомнить Данте: «Мы истину, похожую на ложь, должны хранить сомкнутыми устами, иначе срам безвинно наживешь»?!):

«Разве истинный поэт или художник не ясновидящий? Разве он не единственный ясновидящий на нашей Земле? Конечно же, нельзя считать ясновидцем ни ученого, ни тем более психиатра. (Кстати, был среди психоаналитиков один-единственный великий поэт — сам Фрейд, правда, и он был несколько туговат на ухо, но кто из умных людей станет оспаривать, что в нем жил эпический поэт!)»

Симор вторит Бадди:

«Когда это литературное творчество было твоей профессией? Оно всегда было твоей религией. Всегда».

Неудивительно поэтому, что и в творчестве Джерома Дэвида Сэлинджера столь резко проявился эпический призыв «Умерших воскрешай! Погибающих спасай!» Призыв к воскрешению мертвецов звучит в творческом кредо Бадди Гласса: «я пришел не хоронить, но отрыть…» («I haven’t come to bury but to exhume…»).

Мотив спасения погибающих представлен в известной — одновременно «героической» и «шаманской» — фантазии Холдена Колфилда:

«Понимаешь, я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи».

Подобные мифологемы не проявляются в творчестве художника просто так, за здорово живешь. Они стоят ему немалой крови. Их появлению предшествуют исключительные обстоятельства в жизни художника, те самые исключительные обстоятельства, которые, по Ницше, и рождают настоящего художника. Такими исключительными обстоятельствами в жизни Сэлинджера стали бои на фронтах второй мировой войны (высадка в Нормандии, бои за лес Хюртген, за Арденнский выступ, посещение лагеря Кауферинг-IV) — опыт жесткого приобщения миру смерти, опыт, выпавший на долю чрезвычайно чувствительного художника (слова Эсмы «…вы показались мне чрезвычайно одиноким. У вас лицо чрезвычайно тонко чувствующего человека», — это слова Сэлинджера о самом себе).

Первое соприкосновение со смертью Сэлинджер пережил при высадке союзников в Нормандии. По словам Эдварда Миллера, «Сэлинджер пережил такое посвящение в бойцы, к какому, думаю, не был готов ни он, ни кто-либо другой в армии. Первый день вторжения, должно быть, стал для Сэлинджера полным ужасом. Было остро необходимо как можно быстрее добраться до берега, как можно быстрее привести себя в порядок на берегу и как-то защитить себя. А вокруг него были солдаты. Огонь. Дым. Вопли. Никакая подготовка не могла подготовить его к такому. Опыт был жестоким, резким, неожиданным и шокирующим. Высадка просто оставила в душе Сэлинджера ожог».

Чудовищный опыт первых боев был лишь прелюдией к позднейшему «аду». Алекс Кершо отмечал:

«В боях за лес Хюртген дивизия Сэлинджера была перемолота. Лес назвали «зеленым адом». Четвертая дивизия была полностью обескровлена… Жестокой кульминацией боевого опыта Дж. Д. Сэлинджера на Европейском театре военных действий стали бои за Арденнский выступ. Он был окружен океаном человеческих страданий и уничтожения. Поверить в то, что Сэлинджер во многих известных отношениях не изменился, невозможно».

По словам Эрни Пайла, «в памяти многих из тех, кто выжил, навечно выжжен неестественный вид замерзших трупов, разбросанных по склонам холмов и канавам вдоль высоких изгородей по всему миру… Мертвые зимой и мертвые летом… Этот бесконечный ряд мертвецов настолько чудовищен, что начинаешь ненавидеть мертвых.

Мертвые — это то, что не надо даже пытаться понимать тем, кто остался дома. Для них мертвецы — это колонки цифр. Или, если умерший был вам близок, — это человек, который ушел и не вернулся. Его не видишь телом, лежащим, как тесто, в какой-нибудь причудливой позе у дороги во Франции. Но мы-то их видели. Мы видели много тысяч мертвых. В этом разница между нами».

Последней каплей яда для Сэлинджера стало посещение концлагеря Кауферинг-IV, относившегося к системе Дахау.

Роберт Абцуг описывал это нисхождение в ад следующим образом:

«Проходишь через хорошенькую, чистенькую немецкую деревню, и в конце дороги стоит лагерь, выглядевший как ад, переполненный телами. Вступивших в лагерь солдат вроде Сэлинджера встречала мертвая тишина и безумие. Вас ловили врасплох. Вы не были эмоционально готовы к предстоящей битве. Вступление в концентрационные лагеря не было освободительной миссией в смысле открытия ворот для узников и чего-то в этом роде. Война была закончена, можно было и слегка расслабиться. Расслабившиеся и ни о чем не подозревающие, солдаты входили в открытое пространство — и низвергались в какую-то братскую могилу… Когда американские солдаты вступили в лагерь, они испытывали такое страшное потрясение, что начинали рыдать. Они падали на землю. Некоторым врачи оказывали немедленную помощь. Я говорю об освободителях, не об узниках.

Средневековые художники писали видения ада, но то, что увидели освободители, было адом наяву, кладбищем мертвецов и полумертвых людей. Представьте, что вы входите в некое пространство, где есть только скелеты, сожженные тела и смрад горелой плоти. Дышать этим смрадом было невозможно. Американцы видели штабеля тел, переложенных дровами. Некоторые были мертвы, но кое-кто еще был жив…»

После посещения нацистской преисподней Сэлинджер был госпитализирован с диагнозом «боевое истощение».

Но, как справедливо подчеркивал Эберхард Элсен, «нервный срыв, произошедший у Сэлинджера, не был вызван боевым стрессом… Он не был пехотинцем. Сэлинджера надломило освобождение лагеря Кауферинг-IV».

Низверженный в ад Сэлинджер находит единственно возможный для него путь назад — в мир людей. Он поступает совершенно по Достоевскому: в мире, где любовь невозможна, он находит свою любовь. Он влюбляется в девушку, в которой видит свою «чудесную жену» — «деву из преисподней», — призванную спасти его. Этот мифопоэтический поступок выразился в его отношениях с возлюбленной Сильвией самым непосредственным образом. Сэлинджер действительно наделял Сильвию чудесными качествами. Лейла Хэдли Люс свидетельствовала: «Между Джерри и Сильвией существовала совершенно телепатическая связь, и они встречались во снах. Для меня это звучало странно, но Джерри истинно верил в это и так мне и говорил об этом». Дочь Сэлинджера Маргарет приводила слова матери писателя, Клер, утверждавшей, что Сильвия «околдовала» ее сына.

Конечно же, дело не в том, что Сильвия околдовала Джерри, а в том, что сам Сэлинджер был очарован своей избранницей; впрочем, даже не Сильвией, а тем мифопоэтическим образом девушки, который сложился в его внутреннем мире. Но Сильвия не была той «чудесной девой», какой хотел ее видеть Джерри. Она была женщиной из плоти и крови. Разочарование Сэлинджера в Сильвии было неизбежно; вопрос был лишь в том, когда оно наступит, и в какую бездну оно отбросит этого «трижды романтического мастера».

Эберхард Элсен, описывая события, связанные с разводом писателя, отмечал:

«По словам Сэлинджера, между ним и Сильвией происходили телепатические разговоры или разговоры в состоянии транса… После того, как он расстался с Сильвией, Сэлинджер признался друзьям, что в течение восьми месяцев брака он не писал (время «спасения», — Д. С.), но после того, как Сильвия вернулась в Европу (т. е. после разрыва отношений, — Д. С.), он закончил новый рассказ. Из другого письма, написанного Сэлинджером Элизабет Мюррей, узнаем, что рассказ «Хорошо ловится рыбка-бананка» первоначально назывался «Мужским прощанием» и был написан в июне 1946 года в Дейтона-бич, сразу же после того, как расстался с первой женой».

Иными словами, разрыв с Сильвией — «чудесной женой» — привел Сэлинджера к окончательному разочарованию в жизни. Он не покончил с собой. Его уход из жизни ознаменовался самоубийством героя упомянутого рассказа Симора Гласса, пустившего себе пулю в висок после характерного разговора с девочкой Сибиллой.

Разрыв Джерома Сэлинджера с Сильвией, ставшей с той поры настоящей «девой из преисподней» — «нацисткой» из рассказа «Эсме», «нацисткой» из простодушных биографий Сэлинджера, — более значим в его судьбе, чем предательство Уны О’Нил, чьей незатейливой персоне биографы JDS уделяют столь неоправданно много внимания. С него начинается уход Сэлинджера в свой собственный Лимб — его отречение от мира. Отныне его герои не ищут спасения в мире — они бегут из него в смерть. Те же из них, кто остается в живых, столкнувшись с ложью и фальшью окружающих людей, думают о смерти. «Бывают минуты, — говорит Зуи, — когда я бы с радостью лег и помер». Ему вторит Фрэнни: «… меня эти мысли так огорчают, что взяла бы и умерла».

Единственный герой Сэлинджера, который попытался «вписаться» в окружающий его мир, — Холден Колфилд. Созданный в довоенные годы он бродил по улочкам инфернального Нью-Йорка в то время, как его творец вжимался в окопы на фронтах второй мировой войны. Факт, неизменно удивлявший критиков Сэлинджера, — почему он не написал в те годы большой военный роман, в котором описал бы все ужасы войны? Что побудило его тогда думать и писать о некоем подростке, проходящем кризис взросления?

Столь респектабельный The New Yorker отказался от публикации «Легкого бунта на Мэдисон» — семени, из которого произрос «Ловец» — именно потому, что это произведение никак не соответствовало настроениям публики, связанным с начавшейся войной. При этом все как один утверждают, что работа Сэлинджера над «Ловцом» помогла ему выжить в той «мясорубке», в которую он попал.

Все дело в том, что «Ловец во ржи» при всем своем реализме (по словам Айрин Элвуд, роман «настолько реалистичен, что причиняет боль») — произведение мифопоэтическое. По сути своей, это инициационный роман, повествующий о герое, странствующем по миру смерти. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Сэлинджер, сам попавший в преисподнюю, создал историю молодого человека, заблудившегося в страшном мире — мире, лишенном любви («Тебе ничего не нравится. Ты никого не любишь», — говорит Холдену Фиби; ср. со словами Разумихина о Раскольникове «Ведь он никого не любит; может, и никогда не полюбит»), — и пытающегося преодолеть его, возродиться к жизни.

Строго говоря, «Ловец во ржи» — не классический инициационный роман, он совмещает в себе как инициационные, так и антиинициационные мотивы. В этой связи его можно поставить рядом с «Симплициссимусом» Гриммельсгаузена. Подобно Симплицию Холден Колфилд — одновременно рыцарь и плут. Одинокий (критики называли его «одним из самых одиноких героев во всей мировой литературе») и всеми отверженный герой, он бродит по Нью-Йорку в поисках подлинного («живого»), но сталкивается лишь с фальшью и притворством окружающих — с обывательским адом. Слова одного из персонажей «Ловца» «Куда к черту все пропали? Ни живой души — форменный морг» («Where the hell is everybody? It’s like a goddam morgue around here») являются характерным маркером этого мира. Те немногие люди, к которым Холден испытывает симпатию, непричастны этому миру либо вследствие смерти (умерший брат Али, с которым он разговаривает время от времени), либо в силу призвания (монахини), либо из-за возраста (Фиби).

Сравните такую позицию «ловца во ржи» со словами Фрэнни о Зуи:

«Он говорит, что единственные люди, с которыми ему хотелось бы пойти выпить, или на том свете, или у черта на куличках».

Таким же маркером служит и лексика Холдена. Знаковому слову «черт» в «Преступлении и наказании» соответствует в «Ловце» слово «hell», наиболее многосторонне представленное в речи юного Колфилда, причем чаще всего оно функционирует в качестве части сравнения (hot as hell — адски жарко, cold as hell — адски холодно, sad as hell — чертовски печально и даже pretty as hell — чертовски привлекательно).

Дэвиду Шилдсу принадлежит характерное высказывание: «Рыбка-бананка», «Эсме», «Ловец во ржи», «Френни», «Выше стропила, плотники» — в этих произведениях нет воздуха. В них царит клаустрофобия, в них читателю нечем дышать. Произведение совершенно потому, что оно должно быть совершенным: Сэлинджер так мучился, что ему надо было создать изысканно прекрасное место для собственного погребения». Нелепый упрек критика указывает на еще одну мифопоэтическую черту мира Сэлинджера — его безвоздушность. Преисподняя лишена воздуха.

Сравните эту инфернальную безвоздушность сэлинджеровского Нью-Йорка с атмосферой, в которой живут герои «Преступления и наказания»:

«На улице опять жара стояла невыносимая; хоть бы капля дождя во все эти дни. Опять пыль, кирпич известка, опять вонь из лавочек и распивочных, опять поминутно пьяные, чухонцы-разносчики и полуразвалившиеся извозчики. Солнце ярко блеснуло ему в глаза, так что больно стало глядеть и голова его совсем закружилась, — обыкновенное ощущение лихорадочного, выходящего вдруг на улицу в яркий солнечный день… Духота стояла прежняя; но с жадностью дохнул он этого вонючего, пыльного, зараженного городом воздуха. Голова его слегка было начала кружиться; какая-то дикая энергия заблистала вдруг в его воспаленных глазах и в его исхудалом бледно-желтом лице».

Мать Раскольникова произносит:

«…пусть пройдется, воздухом хоть подышит… ужас у него душно… а где тут воздухом-то дышать? Здесь и на улицах, как в комнатах без форточек. Господи, что за город!»

Свидригайлов восклицает:

«Да что вы, Родион Романыч, такой сам не свой? Право! Слушаете и глядите, а как будто не понимаете. Вы ободритесь… Эх, Родион Романыч, — прибавил он вдруг, — всем человекам надобно воздуху, воздуху, воздуху-с… Прежде всего!»

Порфирий Петрович советует Раскольникову:

«Вам, во-первых, давно уже воздух переменить надо. Что ж, страданье тоже дело хорошее. Пострадаете… отдайтесь жизни прямо, не рассуждая; не беспокойтесь, — прямо на берег вынесет и на ноги поставит… Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!»

В этом контексте стоит упомянуть и об удушливой атмосфере кафкианского мира. В судейской канцелярии К. чувствует недомогание от недостатка воздуха.

Девушка объясняет ему:

«Не волнуйтесь, тут это дело обычное; почти с каждым, кто приходит сюда впервые, бывает такой припадок. Вы ведь здесь в первый раз? Да, тогда это вполне естественно. Солнце страшно нагревает стропила крыши, а от перегретого дерева воздух становится тяжелым, душным… А что касается воздуха, то при большом скоплении клиентов — а это бывает почти каждый день — тут просто дышать нечем…

Он ощущал нечто вроде морской болезни. Ему казалось, что он на корабле в сильнейшую качку… Тем непонятнее было спокойствие девушки и мужчины, которые его вели. Он был всецело предоставлен им; выпусти они его, и он тут же упадет, как полено… Наконец он услышал, как они обращаются к нему, но ничего не понял. Он воспринимал только сплошной шум, наполнявший все вокруг, а сквозь него, казалось, пробивался однотонный высокий звук, похожий на звук сирены».

Еще один приступ недомогания К. ощутил в квартире художника.

«К. ничего не сказал; собственно говоря, ему неприятна была не столько жара, сколько затхлый воздух, дышать было трудно, видно, комната давно не проветривалась… До этой минуты он ни о чем другом, кроме объяснений художника, не думал, но при одном упоминании о жаре у него на лбу выступили крупные капли пота.

— Жара тут невыносимая.

Художник кивнул, словно сочувствуя неприятным ощущениям К.

— Нельзя ли открыть окно? — спросил К.

— Нельзя, — сказал художник, — стекло вставлено намертво, оно не открывается.

Только тут К. понял, как он все время надеялся, что один из них — художник или он сам — вдруг подойдет к окну и распахнет его настежь. Он был даже готов вдыхать туман всей грудью. У него кружилась голова от ощущения полного отсутствия воздуха».

Чуждость Холдена Колфилда обывательскому аду выражается в романе посредством традиционных мотивов безумия героя, его странного поведения и бесконечных конфликтов с окружающими людьми. Сама история его инициация — это «сумасшедшая история», приуроченная к сакральному времени года (к Рождеству).

Герои романа называют его безумцем, того же мнения придерживается он сам («Но я, наверно, ненормальный. Да, клянусь Богом, я сумасшедший»). Как безумца его восприняли и первые читатели «Ловца».

По словам Шейна Салерно, «Холден Колфилд был ненормальным. Именно это сказали Сэлинджеру о его величайшем произведении в издательстве Harcourt, Brace and Co. В New Yorker сказали, что просто не верят в такого персонажа, как Холден».

Когда один из персонажей «Ловца» бросает ему: «Эх, черт бы тебя подрал!.. Никогда ты ничего не сделаешь по-человечески. Никогда!» («You don’t do one damn thing the way you’re supposed to. I mean it. Not one damn thing») — он выражает чуждость Холдена не «человеческому, слишком человеческому», а все той же обывательской преисподней — «ни одной чертовой вещи ты не сделаешь путем, ни одной чертовой вещи», — «мертвым душам», тем самым манекенам, чуждость которым так остро ощущал герой рассказа «Голубой период де Домье-Смита»:

«…Как бы спокойно, умно и благородно я ни научился жить, все равно до самой смерти я навек обречен бродить чужестранцем в саду, где растут одни эмалированные горшки и подкладные судна и где парит безглазый, слепой деревянный идол — манекен, облаченный в дешевый грыжевой бандаж. Непереносимая мысль — хорошо, что она мелькнула лишь на секунду».

Сталкиваясь со всевозможными damn things в ходе своего «инфернального» путешествия, Холден Колфилд неизменно повторяет сакраментальную фразу «it killed me».

Он фантазирует о собственной смерти:

«Я и подумал — видно, у меня начинается рак. Да, веселенький журнальчик, ничего не скажешь! Я его бросил и пошел прогуляться. Я высчитал, что, раз у меня рак, я через два-три месяца умру. Серьезно, я так думал. Я был твердо уверен, что умру. И настроение от этого не улучшилось, сами понимаете».

Подвергшись побоям со стороны сутенера Мориса — побоям, в которых угадываются инициационные «ордалии», — Холден вновь переживает свою смерть:

«Я не потерял сознание, потому что помню — я посмотрел на них с пола и увидел, как они уходят и закрывают за собой двери… Но тут мне казалось, что я сейчас умру, честное слово. Казалось, что я тону, так у меня дыхание перехватило — никак не вздохнуть».

Придя в себя, «ловец» продолжает фантазировать в том же инициационном контексте:

«По дороге в ванную я вдруг стал воображать, что у меня пуля в кишках. Я вообразил, что этот Морис всадил в меня пулю. А теперь я иду в ванную за добрым глотком виски, чтобы успокоить нервы и начать действовать… Иду, держась за перила, а кровь капает у меня из уголка рта. Я бы спустился несколькими этажами ниже, держась за живот, а кровь так и лилась бы на пол… А когда я окончательно напился, я опять стал выдумывать эту дурацкую историю, будто у меня в кишках сидит пуля. Я сидел один в баре, с пулей в животе. Все время я держал руку под курткой, чтобы кровь не капала на пол. Я не хотел подавать виду, что я ранен».

Раненый герой — очевидный мифологический образ, связанный с ритуалами инициации (ср. с образом раненого Одина, висящего в ходе инициации на Древе Иггдрасиль, или с мифологической этимологией латинизированной формы имении Одиссея Ulysses, связывающей ее со словом oulos — «рана»).

Все эти инициационные мотивы представлены в романе в комическом свете, что вовсе не отменяет их посвятительной сути. Блестящее описание инициации героя на комическом материале дал уже Апулей в своих «Метаморфозах». И образ обывательского ада, и характерные «низовые» герои и сам Холден как плут и враль восходят к комической традиции, выраженной в античной комедии, в тех же апулеевых «Метаморфозах», плутовском и «комическом» романе.

Главный упрек Холдена Колфилда окружающему его миру («Все напоказ. Все притворство. Или подлость. Такого скопления подлецов я в жизни не встречал») коррелируется с устойчивым лейтмотивом плутовского романа (ср., например, со словами из «Гусмана де Альфараче»: «Все идет наоборот, всюду подделки и обман. Человек человеку враг; всяк норовит погубить другого…»). Самоописание Холдена соответствует традиционному портрету героя «комического» романа. Он — простак, плут и проходимец, свободный от условностей окружающего его мира, как все тот же Симплициссимус. Ловец во ржи признается, что он «умственно отсталый, вообще кретин», что он «ужасный лгун — такого вы никогда в жизни не видали». Его мотивация («Вообще я часто валяю дурака, мне тогда не так скучно») — это типичная мотивация героев европейского «комического» романа. Красная охотничья шапка Колфилда — это одновременно и головной убор «ловца людей» («В ней людей стреляют, я в ней людей стреляю»), и — надетый задом наперед — шутовской колпак.

В комическом свете представлены этапы инициации Холдена Колфилда. Они не приобщают его миру, а отчуждают от него. Характерен эпизод с проституткой Сани. Холден теряется в незатейливой ситуации, заслужив от девушки нелестное «Дурачок». В этой связи трудно не вспомнить об эпизоде из романа Кретьена де Труа «Персеваль», где герой столь же невпопад ведет себя с девушкой из шатра, награждающей его прозвищем «Валлиец глупый». Такое поведение Персеваля знаменовало его доинициационный статус простака и «дурачка». В «Ловце» подобный эпизод знаменует отчужденность Холдена от того мира, в котором он пребывает. Приобщить его миру мог коитус, как приобщило миру людей хтонического побратима Гильгамеша Энкиду соитие с храмовой проституткой. Но юноша отказывается от секса, и вся сцена завершается «избиением» Холдена и его комическим переживанием смерти.

Не приобщает Холдена к миру людей и разговор с его учителем мистером Антолини, играющим в романе роль «мастера инициаций». Наставник предупреждает ученика: «Мне кажется, что ты несешься к какой-то страшной пропасти… Пропасть, в которую ты летишь, — ужасная пропасть, опасная. Тот, кто в нее падает, никогда не почувствует дна. Он падает, падает без конца». Он призывает Холдена примириться с окружающими его людьми, но подросток бежит от учителя, заподозрив того в грязных помыслах.

От бездны Холдена спасает его маленькая сестренка Фиби. Ловец порывается бежать на Запад, Фиби вызывается ехать вместе с ним. Холден пугается и, пытаясь «спасти» сестренку, «спасается» сам. Фиби, таким образом, играет в романе роль «чудесной девы». Тот факт, что в сознании Сэлинджера образ «чудесной девы» ассоциировался с невинной девочкой, не является секретом для знатоков его творчества. Впрочем, большинство специалистов связывает такое отношение JDS к юным девушкам с его несчастной любовью к Уне О’Нил, что в корне неверно. Во всех своих отношениях с девушками после войны он искал не Уну, а все тот же образ «чудесной девы», способной спасти его от той преисподней, в которую он был заключен.

Напомню, что до Уны Сэлинджер был невероятно впечатлен венской девочкой с волшебными невинными глазами. По словам Ричарда Стейтона, «момент, когда он завязывал шнурки коньков молодой девушке, был одним из самых замечательных моментов жизни Сэлинджера. После этого он пережил чудовищную войну, а в конце войны узнал о том, что девушку, которой он надевал коньки, отправили в концентрационный лагерь и убили». В рассказе «Знакомая девчонка» Сэлинджер описал, что именно привлекло его в ней : «Огромные невинные глаза, казалось, вот-вот прольются от избытка ясности и чистоты». Вот эти светозарные волшебные глаза он и пытался найти в своих избранницах. Ему казалось, что он находил их, но всякий раз за «просветлением» следовало разочарование. Поэтому все его героини после Фиби не примиряют героев с миром, а выталкивают их из него, подобно сестренке Тедди, подтолкнувшей юного вундеркинда в бездну.

Инициационная концовка романа Джерома Дэвида Сэлинджера, как будто примиряющая Холдена Колфилда с окружающим его миром, столь же неоднозначна, как и весь «Ловец во ржи».

Пребывающий в санатории (характерная метафора иного мира, ср. с образом санатория в «Волшебной горе») подросток признается скорее в собственной неопределенности относительно своего будущего в этом мире:

«Многие люди, особенно этот психоаналитик, который бывает тут в санатории, меня спрашивают, буду ли я стараться, когда поступлю осенью в школу. По-моему, это удивительно глупый вопрос. Откуда человеку заранее знать, что он будет делать? Ничего нельзя знать заранее! Мне кажется, что буду, но почем я знаю? И спрашивать глупо, честное слово!»

Амбивалентность «Ловца во ржи», совмещающего в себе черты романа-инициации и «плутовского» романа, обусловила и двойственное восприятие произведения Сэлинджера читателями. Одни — их большинство — восприняли «Ловца» как инициационный роман. «Холден Колфилд — это я», — говорили они, переживая перипетии его судьбы как собственную драму. Другие — в их числе Марк Чэпмен, убивший Джона Леннона, и Джон Хинкли, стрелявший в Рональда Рейгана — прочитали «Ловца во ржи» как роман-антиинициацию, призывающий противостоять миру с его фальшью и неискренностью.

Неоднозначным было отношение к роману и самого его творца. Холден Колфилд, безусловно, — самый живой и честный герой Джерри Сэлинджера, создавшего его по собственному образу и подобию. По словам Йена Гамильтона «в письме другу Сэлинджер недвусмысленно признает, что подросток-герой Холден Колфилд — это его автопортрет в молодости». Вместе с тем поздний Сэлинджер в частных беседах неоднократно отрекался от собственного героя, называя его своей ошибкой, — он не мог ему простить его примирения с преисподней, миром фальши и «мертвых душ», миром смерти. И тем не менее, чтобы ни говорил JDS окружавшим его «мертвецам», сам он не бежал от мира в смерть, подобно своему идеальному герою поэту-провидцу Симору или вундеркинду Тэдди; он принял мир таким, каким он был; наконец, последние слова Сэлинджера «Я живу в этом мире, но не принадлежу ему» — это слова, в полной мере проявившие в нем мироощущение Холдена Колфилда.

После успеха романа «Ловец во ржи» Сэлинджер осуществил мечту своего героя, удалившись от мира в собственный Лимб (в романе это «ранчо в Колорадо») — место не света, но покоя.

В тот самый поэтический мир, о котором грезил Михаил Булгаков, помещая туда в финале «Мастера и Маргариты» своего героя:

«О, трижды романтический мастер, неужто вы не хотите днем гулять со своей подругой под вишнями, которые начинают зацветать, а вечером слушать музыку Шуберта? Неужели ж вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели вы не хотите, подобно Фаусту, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить нового гомункула? Туда, туда. Там ждет уже вас дом и старый слуга, свечи уже горят, а скоро они потухнут, потому что вы немедленно встретите рассвет».

Внутреннюю атмосферу окруженной романтическим ореолом жизни Джерома Дэвида Сэлинджеров в Корнише лучше всего передает настроение лермонтовского шедевра «Выхожу один я на дорогу», но необходимо понимать, что таковой его жизнь представлялась ему самому. Для окружающих его людей — и прежде всего для его семьи — пребывание в Корнише не было романтическим бегством в Страну чудес.

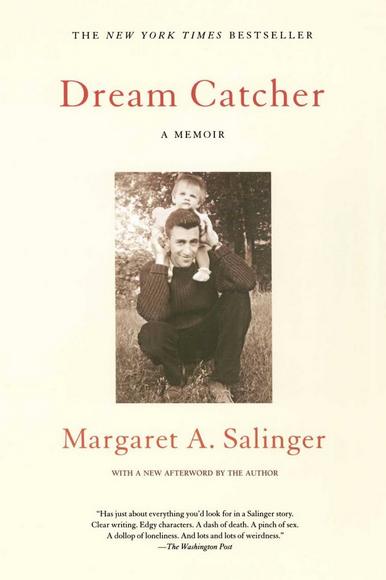

В воспоминаниях дочери писателя Маргарет Сэлинджер усадьба отца рисуется скорее преддверием ада, дантовым Лимбом — местом пребывания душ праведных язычников:

«В мире, где я росла, люди почти не показывались. Корниш, где стоял наш дом, окружали дремучие леса, и нашими ближайшими соседями были семь замшелых могильных камней: мы с братом однажды обнаружили их, гоняясь под дождем за красной саламандрой; два больших камня и два поменьше у них в ногах отмечали давнишнюю гибель целой семьи. Отец до такой степени не привечал гостей, что посторонний человек, заглянув к нам, счел бы наш дом пустыней уединения… Мое детство изобиловало вымыслом: лесные духи, феи, домик, где живут воображаемые друзья, книги о землях, лежащих к востоку от Солнца и к западу от Луны… это был мир между благостным сном и кошмаром, подвешенный на тонкой, прозрачной паутинке, какую мои родители выпряли прямо в воздухе, безо всякой опоры: мир, висящий над пропастью, где никто никого и не думал стеречь. Родители видели прекрасные сны, но не умели спустить их с небес на землю, в реальную жизнь, приспособить для повседневного употребления. Мать сама была ребенком, когда родила меня. Потом долгие годы грезила и, как леди Макбет, терзалась, бродила во сне. Отец, писатель, настолько погружен в грезы, что едва ли сможет наяву завязать себе шнурки на ботинках, — где уж тут предупредить дочь о том, что она может споткнуться и упасть. Фантазии, другие миры, иные реальности были для отца куда более значимыми, нежели живые флора и фауна, плоть и кровь».

В отличие от булгаковской Маргариты Маргарет Сэлинджер была чужда всему чудесному и романтическому. Она видела мир иначе, чем ее отец; собственно, она видела мир таким, каким он был в действительности, а не таким, каким он представлялся JDS.

Характерен в этой связи эпизод из детства Маргарет:

«Помню, мне было семь лет, когда мы с отцом долго, наверное, целую вечность, стояли и рассеянно смотрели на мускулистые спины местных ребят, плотников, которых наняли сделать пристройку к нашему дому. Они сняли майки, их молодые, сильные, полные жизни тела блестели на летнем солнце. Наконец папа пришел в себя и заговорил со мной — или, может быть, просто высказал вслух свои мысли, ни к кому конкретно не обращаясь. «Такие рослые, сильные парни, — он покачал головой, — всегда шли впереди и их убивали первыми, цепью за цепью, волна за волной», — он протянул руку, вывернул ладонь и прочертил в воздухе несколько таких волн, крутых, извилистых линий, словно отталкивая их от себя».

В торжестве жизни Джерри Сэлинджер видел смерть, в молодых смеющихся людях — обреченных мертвецов. Очевидно, что и обретя покой в Корнише Сэлинджер продолжал борьбу с миром смерти, который он видел вокруг себя.

Еще более выразителен конфликт между Джеромом и Маргарет Сэлинджерами, разгоревшийся на почве предполагавшегося материнства дочери писателя.

Маргарет вспоминала:

«Он налетел на меня подобно смерчу. Для начала строго спросил, на какие средства и каким образом я собираюсь растить собственного ребенка. Полагая, что это преамбула к предложению помощи, я ответила, что думаю об этом каждый день. На что он заявил, что у меня нет никакого права рожать ребенка, если я не могу поддержать его в этом «вшивом» мире, и что он надеется, что я воспользуюсь возможностью сделать аборт по состоянию здоровья. Я просто онемела. Потом ответила, что мне уже тридцать семь лет, что нечего учить других жить и что это чудовищно — предлагать мне убить собственного ребенка.

Он ответил: «О каком убийстве ты говоришь?! Что за глупости? Не надо драматизировать. Я предлагаю лишь то, что любой родитель предложил бы своему ребенку в подобной ситуации».

Не знаю, откуда во мне взялось мужество, наверное, это уже начал проявляться материнский инстинкт, но я до сих пор горжусь тем, что впервые за всю мою жизнь я выдала ему, не думая, как он это воспримет: «Нет, папа, любой нормальный отец предложил бы помочь. Ты же только критикуешь меня».

Он ответил: «Когда это я тебя критиковал? Я всегда был рядом, когда ты нуждалась во мне». Я просто обалдела. Я не могла поверить своим ушам. Я сказала: «Это абсолютный бред. Ты никогда и ни в чем не стеснял себя ради своих детей. Ты никогда не прерывал возвышенный процесс своего творчества… Ты никогда ничем не доволен. Ты всего лишь вечно ропщущий на судьбу невротик»… Как только я повесила трубку или, лучше сказать, швырнула ее, я записала наш разговор».

Позиция Маргарет предельно ясна. Пояснений требует точка зрения Джерома Сэлинджера. Обычно ее связывают с его эскапистскими представлениями, связанными с его увлеченностью индуизмом и буддизмом. А они, в свою очередь, коррелируются с его невротической отчужденностью, т. е. именно с тем, в чем обвиняла своего отца Маргарет Сэлинджер. В действительности, все несколько сложнее. Все те индуистские и буддистские учения, что исповедовал JDS, сколь бы изощренными и парадоксальными они ни были, восходят к одной непреложной психологической истине, собственно, и обусловившей обращение писателя к ориентализму, а именно: только нерожденный избегнет страданий и смерти! В них выражено все то же извечное стремление человека к преодолению смерти, стремление, побудившее уже homo neanderthalensis погребать своих мертвецов.

Предлагая своей дочери сделать аборт, Джером Сэлинджер в действительности пытался спасти ее ребенка от смерти. Такой парадоксальный для Маргарет образ мысли, конечно, не был ею понят. Он был традиционно отнесен к «безумию» художника. Факт, не требующий особых доказательств — они действительно жили в разных мирах: отец, смотревший смерти прямо в глаза, и дочь, ничего не ведавшая ни о смерти, ни о ее завораживающем взгляде.

Сломленная отчужденностью отца Маргарет Сэлинджер задавалась вопросом:

«Кем же, черт побери, был тот человек … которого я все эти годы считала своим дорогим папой?! И до меня, наконец, дошло, что мой отец со всеми его протестами, отчужденностью от мира и поучениями как жить — просто очень ограниченный, жалкий человек. И когда я думаю в этой связи о его творчестве, его равнодушие и ограниченность остро резонируют во мне с восторгом армии его почитателей, склонной мистифицировать не только его, но и меня. Например, девушки, занимающиеся регистрацией билетов в аэропорту, когда видят мою фамилию, тут же спрашивают, имею ли я какое-то отношение к великому Сэлинджеру. У меня все время возникает такое ощущение, что они говорят не о писателе, а о спасителе. Они стремятся притронуться к полам его одеяния и быть излеченными. Прозреть и идти».

Так кем же был Джером Дэвид Сэлинджер? Определенно можно сказать, что он не был sweet daddy для своей дочери, как не был он тактичным и чутким семейным психотерапевтом. И, возможно, были правы те прекраснодушные знатоки человеческих душ, которые говорили, что ему вообще не стоило создавать семью. Джерри Сэлинджер действительно был ловцом человеческих душ — шаманом, в конце концов заблудившимся в собственной преисподней. Момент его «заблуждения» — время написания рассказа «Hapworth 16, 1924» — воистину «безумного» текста, — который в этом контексте сопоставим со знаменательной речью Адриана Леверкюна, написанной средневековым слогом; реакция слушателей героя «Доктора Фаустуса» вполне соответствует реакции критиков на рассказ Сэлинджера.

Сэлинджер был шаманом, имевшим дело с миром смерти и страданий. Не для ласковых слов он выковывал дух, не для дружб он боролся с судьбой. Подобно мастеру инициаций он проводил своих читателей через свою преисподнюю — мир боли, страданий и смерти — к возрождению (речь, разумеется, идет о романе «Ловец во ржи») и давал ему надежду, что и сквозь собственный ад читатель сможет пройти обновленным и готовым к новой светлой жизни.

Подобными мастерами инициаций были для своего времени Апулей, Данте, Федор Достоевский, Томас Манн, Александр Блок и Джеймс Джойс. Одним из таких мастеров инициаций для своего времени является и Дэвид Линч. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ